Qu’est-ce que l’ATRT, Accès des Tiers aux Réseaux de Transport du gaz naturel ?

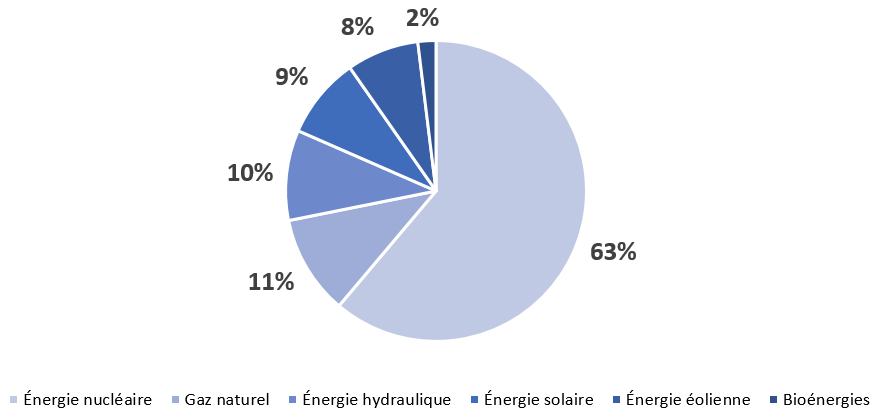

L’ATRT, redevable de tous les consommateurs professionnels ou particuliers, est une composante des frais d’acheminement du gaz. Cette contribution, payée par l’utilisateur final et collectée par le fournisseur, permet de rémunérer les gestionnaires des réseaux de transport de gaz.

En France, deux entreprises se chargent de cette mission :

- NaTran (anciennement GRTgaz), qui transporte le gaz naturel sur l’ensemble du territoire français ;

- Téréga, responsable du transport du gaz naturel dans le sud-ouest de la France.

L’ATRT a pour objectif de financer le transport du gaz via le réseau de transport, en amont des réseaux de distribution. Elle permet aux gestionnaires de réseaux de :

- Couvrir leurs coûts d’exploitation ;

- Assurer la capacité à long terme du réseau en contribuant à sa maintenance, à son développement et à l’optimisation de ses performances ;

- Soutenir la transition énergétique en facilitant la distribution de biométhane.

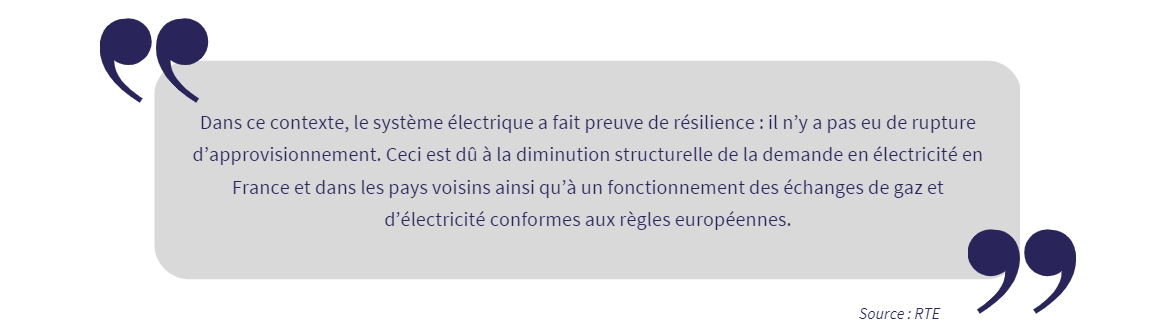

Les tarifs de l’Accès des Tiers aux Réseaux de Transport de gaz (ATRT) sont établis pour une période de 4 ans, mais sont révisés annuellement par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) chaque 1er avril. Avant toute révision, une consultation est réalisée auprès des gestionnaires de réseaux NaTran et Téréga.

L’évolution de l’ATRT au 1er avril 2025 : quel impact aura cette nouvelle évolution ?

Le 1er avril 2025 marquera une nouvelle étape dans l’évolution de l’Accès des Tiers aux Réseaux de Transport (ATRT), un mécanisme essentiel pour garantir l’équité et la transparence dans l’accès aux infrastructures de transport de gaz en France. Cette évolution a été validée par la délibération de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) n°2025-35, publiée le 29 janvier 2025.

En 2024, les tarifs de l’ATRT8, valables pour une période de 4 ans, sont entrés en vigueur le 1ᵉʳ avril. Ces nouveaux tarifs ont été réévalués et seront appliqués sur les factures de gaz des entreprises et des professionnels à partir du 1er avril 2025 jusqu’au 31 mars 2026.

Une révision qui impacte les prix : hausse ou baisse ?

Au 1ᵉʳ avril 2025, les tarifs de l’Accès des Tiers aux Réseaux de Transport (ATRT) connaîtront une diminution moyenne de 1,02 %. Cette baisse résulte des ajustements suivants :

- Réseau principal : baisse de 0,67 % des termes tarifaires pour NaTran (anciennement GRTgaz) et Teréga.

- Réseau régional : baisse de 0,55 % pour NaTran et de 1,85 % pour Teréga.

Quelles évolutions sur vos factures de gaz ?

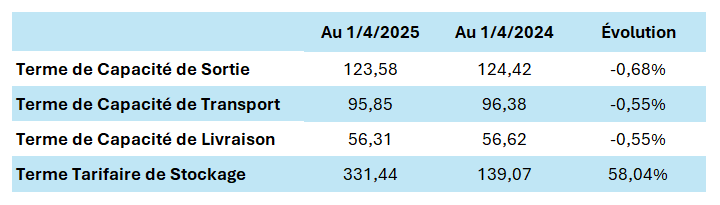

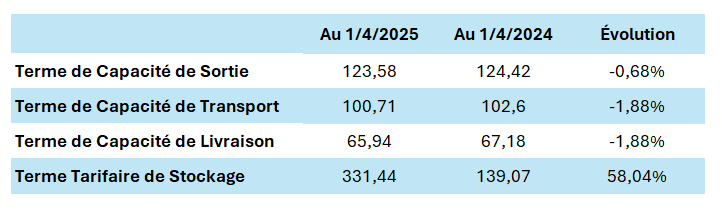

Selon la CRE, l’évolution de ces termes tarifaires vise à limiter l’impact sur les consommateurs finals, tout en maintenant la sécurité d’approvisionnement. L’évolution se répartira de la manière suivante, selon les opérateurs :

NaTran

Téréga

L’ATRT au cœur de la transition énergétique

Cette révision des règles de l’ATRT au 1er avril 2025 est une étape supplémentaire dans la transition énergétique du secteur gazier français. En régulant l’accès aux infrastructures de transport, l’ATRT permet de mieux intégrer les nouvelles formes d’approvisionnement en gaz, y compris le gaz renouvelable, tout en garantissant une répartition équitable des ressources. Cela s’inscrit dans un objectif global de soutenir les initiatives de décarbonation et d’innovation, tout en préservant la stabilité du système énergétique français.

|

Renouveau dans le secteur énergétique : GRTGaz devient Natran Un autre changement notable concerne GRTGaz, le gestionnaire historique du réseau de transport de gaz naturel en France. Depuis janvier 2025, GRTGaz a changé de nom pour devenir Natran. Ce changement de dénomination s’inscrit dans un processus de modernisation et d’adaptation aux évolutions du secteur énergétique. Il marque également l’engagement de l’entreprise à poursuivre ses efforts pour renforcer la transition énergétique et l’innovation dans le transport du gaz naturel, tout en maintenant des standards élevés en matière de sécurité et de performance.

|